Was ich total gerne mache: Mit Kolleg*innen zusammen ihre digitalen Projekte ordnen und dann ein passendes Geschäftsmodel entwickeln. Meist steht ein Blog oder Podcast im Mittelpunkt, aber dann gibt es auch die über die Jahre dazu gekommenen Social-Kanäle, einen Newsletter und irgendwie eine Community. Das alles zu sortieren und jedem Kanal somit auch einen Zweck zu geben, ist für die Kolleg*innen immer ein wertvoller Moment. Auf einmal hat alles seinen Platz, die Arbeit ist klar definiert, man hat sich von einigen Dingen (endlich) getrennt oder vielleicht etwas neues (endlich) dazu genommen. Auch das Produkt ist klar und dessen Nutzen für die Community. Ich helfe, das alles von einer Flughöhe aus zu ordnen. Im Duo packt man das große Ganze. Vor ein paar Tagen hatte ich noch gedacht, das ist einer dieser guten Momente. Immer wieder. Sowohl für den Kollegen, als auch für mich.

Leser-Interaktionen

Tipps

Warum gibt es in Deutschland weniger Podcast-Hörer*innen?

In Deutschland ist der Anteil der Podcast-Hörer*innen unter allen Medienkonsumenten geringer als in den meisten anderen Ländern. Studien, Umfragen und Branchendebatten diskutieren diese Erkenntnis immer wieder. Warum ist das so — und vor allem: Was können Podcaster machen?

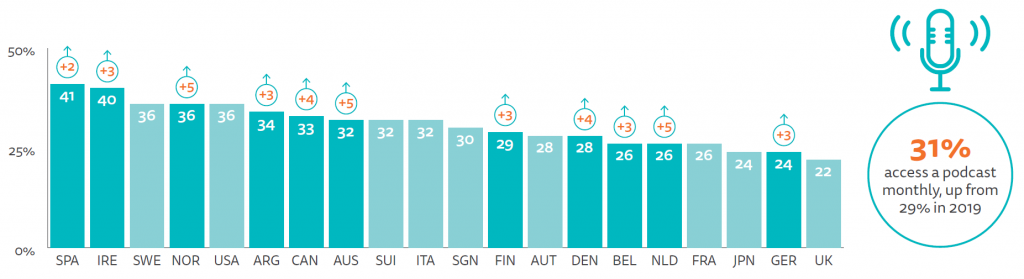

Ganz aktuell legt der Reuters Digital News Report den Finger in die Wunde: In allen beforschten Ländern haben 31 Prozent der Befragten in den letzten vier Wochen mindestens einen Podcast gehört (Vorjahr: 29 Prozent). In Deutschland liegt der Wert nur bei 24 Prozent (Vorjahr: 21 Prozent). Mit diesem Anteil landet Deutschland im Report ganz hinten.

Warum der Anteil im internationalen Vergleich geringer ist, kann ich nicht beantworten. Unsere Medienvielfalt und technisches Verständnis gehören meiner Meinung nach aber zu den Gründen.

Ein kleiner Exkurs in ein anderes Kapitel des Digital News Reports: Die Bereitschaft für digitalen Journalismus zu bezahlen. In Deutschland sind 10 Prozent der rund 2000 Befragten bereit, ihre virtuelle Kreditkarte zu zücken. Das sind zwar 2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr, aber im internationalen Vergleich ist das sehr wenig. In den USA liegt der Anteil bei 20 Prozent, in Norwegen sogar bei 45 Prozent.

Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Gesamtangebot im Markt und der Bereitschaft zu zahlen:

First, we observe a very high proportion (40% in the US and 50% in the UK) who say that nothing could persuade them to pay. Many of these have low interest in news, or are sufficiently happy with the many free news sources available in these countries. But in Norway, where interest in news tends to be higher – and where free news is more restricted – only 19% say they couldn’t be persuaded.

Digital News Report

In Deutschland haben viele Verlage in den ersten beiden Internet-Jahrzehnten auf Reichweite gesetzt. Die Inhalte waren frei abrufbar. Erst in den letzten Jahren wird mit Plus-Angeboten ernsthaft experimentiert.

Bis die Zahlbereitschaft in Deutschland wächst, braucht es einen langen Atem. Denn: Im Vergleich zu anderen Ländern gibt es in Deutschland eine vielfältige Medienlandschaft. Wir haben einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, starke überregionale Presse und auch lebendige Lokal- und Regionalangebote. (Ja, ich weiß – die Vielfalt steht unter Druck, aber unter dem Strich ist die hiesige Medienlandschaft immer noch stärker als in anderen Ländern. Aber das ist eine andere Diskussion.)

Den gleichen Effekt sehe ich beim Podcast-Konsum. Deutschland hat eine sehr vielfältige Radiolandschaft. Es gibt bei uns 443 digitale und analoge Radiosender. Auch die Radionutzung ist weiter hoch. Im internationalen Vergleich ist die Dichte an Wort-Programmen ebenfalls höher. Selbst Popwellen bringen bei uns nicht nur Nachrichten, sondern auch Inhalte zwischen der Musik. In vielen anderen Ländern ist der Anteil an Music-Only-Wellen höher. Fazit: Das Bedürfnis an Wort wird bei uns eben auch durch den Radiokonsum gestillt.

Ein weiterer Grund ist: Das Hören von Podcasts ist für Nicht-Kenner*innen immer noch zu kompliziert. Zum Glück gibt es viele Verbesserungen seit der ersten Podcast-Welle vor zehn Jahren. Heute muss man kaum noch die URL eines RSS-Feeds in ein Extra-Programm kopieren, um einen Podcast zu abonnieren. Und wehe man hatte damals vergessen, seinen MP3-Player oder iPod zu synchronisieren, dann gab es unterwegs auch nichts zu hören.

Das Smartphone und bessere Datentarife sorgen heute für einen unkomplizierteren Zugriff auf Podcasts, aber das reicht noch nicht.

Spotify hat der Podcast-Szene einen guten Dienst erwiesen: Wer weiß, wie man Musik auf Spotify hören kann, kommt auch mit Podcasts klar. Aber auch nur innerhalb des Spotify-Universums. Wie Podcasts darüberhinaus funktionieren, lernen die Nutzer*innen nicht.

Vor einiger Zeit beklagte sich ein Journalist bei mir, der einen Podcast für eine junge Zielgruppe macht. Nicht alle öffentlich-rechtliche Sender bieten ihre Podcasts auf Spotify an. Dafür gibt es gute strategische Gründe, die entsprechen aber nicht der Sicht der Hörer*innen.

In der Regel ist das so: Wenn ich von meinem Podcast erzähle, öffnet mein Gegenüber Spotify, sucht den Titel und findet das Angebot nicht. Wenn ich erkläre, wie man den Podcast hören kann, schließt die Person Spotify und das Smartphone verschwindet wieder in der Tasche. „Ich höre Podcasts nur bei Spotify“, höre ich dann oft. Chance vertan.

Ein Podcaster im Gespräch mit mir

Es ist bequem, Podcasts auf Spotify zu hören. Nur: Nicht jeder möglicher Podcast-Hörer kennt und nutzt Streamingangebote wie Spotify. Gerade beim Blick auf ältere Zielgruppen gibt es ein großes Potenzial.

Was können Podcaster also machen?

Zum Beispiel: Neue Podcasts starten.

Wer einen Podcast starten möchte, sollte schauen, ob man ein Thema drauf hat, zu dem es noch keinen Podcast gibt. Wenn es dann auch noch Menschen anspricht, die bisher keine Podcasts hören, dann ist es umso besser.

Maria Lorenz, Podcast-Produzentin bei „Was mit Medien“.

Mir gefällt der Ansatz von Podcast-Produzentin Maria Lorenz, den sie bei einem Besuch bei „Was mit Medien“ äußerte: Neue Themen bieten eine gute Chance, die Gesamthörerschaft zu vergrößern.

Was aber noch wichtiger ist: Wir müssen Podcasts besser erklären.

Der skandinavische Podcast-Hoster Acast verlinkt auf allen Podcast-Seiten einen „How To Listen“-Erklärtext. Ein Beispiel findet ihr bei unserem Goldenen Blogger Podcast, den wir bei Acast hosten.

Podcasts hören ist nicht kompliziert — wenn man es erst einmal verstanden hat. Podcast-Anbieter sollten deswegen viel besser erklären, wie ihre Audios zu hören sind. Mit welchen Apps man Stammhörer werden kann und auch, wie diese zu bedienen sind. Kurze und gut erreichbare Erklärartikel sollten zum Pflichtprogramm gehören.

Ich habe mir auch vorgenommen, in Podcast-Workshops viel stärker auf dieses Thema einzugehen. Ich werde nicht nur stärker erklären, wie man Podcasts hören kann, sondern warum es wichtig ist, dies seiner Hörerschaft gut zu erklären.

Audio gehört am Ende nicht zu den zugänglichsten Darstellungsformen im Netz. Auch wenn man selbst total von Audio begeistert ist, dürfen wir nicht vergessen, die Funktionsweise unseren potenziellen Nutzern zu erklären.

Dieser Text erschien zuerst in meiner wöchentlichen Mail. Lust auf Inspiration in deiner Inbox? Dann melde dich für meinen wöchentlichen Newsletter an.

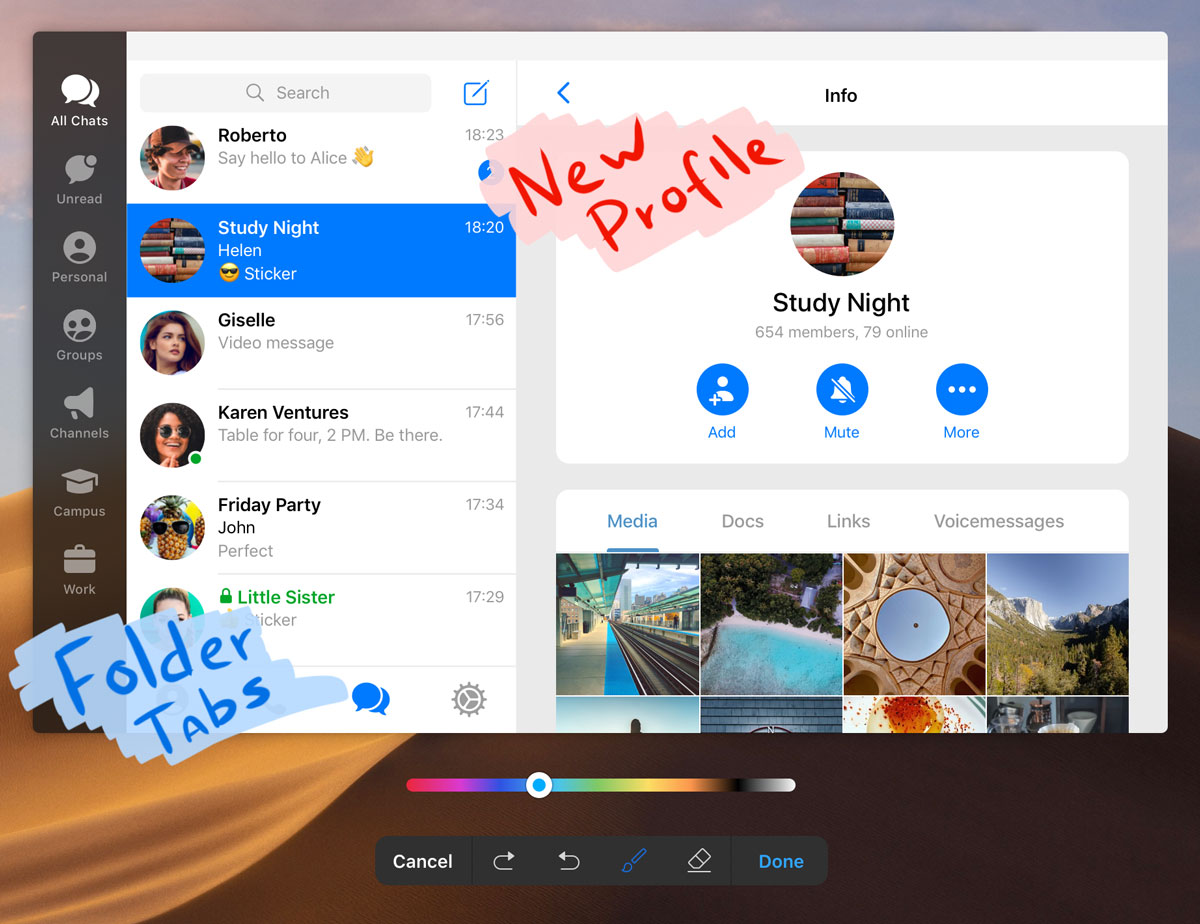

Telegram-Messenger wächst um ein Drittel

Zum Start in die neue Woche beeindruckt mich eine Zahl: Der unabhängige Messenger Telegram hat seine Nutzerzahl von 300 Millionen auf aktuell 400 Millionen erhöht — innerhalb eines Jahres. Täglich melden sich nach eigenen Angaben rund 1,5 Millionen Nutzer an.

Im Vergleich zu WhatsApp ist das nur ein Bruchteil. Telegram ist aber inzwischen auch kein Nischen-Messenger mehr. Zum Vergleich: Der derzeit viel beachtete Videokonferenz-Anbieter Zoom hat rund 300 Millionen aktive Nutzer / Tag.

Das finde ich deswegen spannend, weil Telegram sich merklich zu einem interessanten Kanal für Medien und Unternehmen entwickelt. Als vor einem halben Jahr WhatsApp Newsletter nicht mehr duldete, haben einige Medien versucht, ihre Leser für Newsletter für andere Messengern zu begeistern. Oft folgten mehr zu Telegram als erwartet.

Es ist also ein guter Zeitpunkt, sich stärker mit Telegram als Publikationskanal zu beschäftigen.

Seinen neuen Nutzerrekord hat Telegram in einem Blogpost „gefeiert“. Darin gibt es einen kurzen Blick auf die sieben Jahre seit der Gründung und einen Blick nach vorne. Telegram kündigte einige Verbesserungen für die Mac-App an, neue Quizspiele, neue Sticker und: Video-Telefonie!

Video calls in 2020 are much like messaging in 2013. There are apps that are either secure or usable, but not both. We’d like to fix that, and we will focus on bringing you secure group video calls in 2020.

Telegram Blog

Telegram will als Videotelefonie anbieten, die sowohl nutzbar, als auch sicher ist. Im direkten Vergleich wirkt hingegen Facebooks Video-Offensive (siehe mein Blogtext von Samstag) inzwischen so, als habe Mark Zuckerberg Videotelefonie erfunden.

Wie ausgerechnet soziale Netzwerke social distancing verschlafen haben

Welche Rolle haben soziale Netzwerke in den letzten Wochen des social distancing gespielt? In der Zeit, als die Gesellschaft ihr Leben im Turbo-Modus digitalisierte? Die Antwort fällt ernüchternd aus: Sie haben keine Rolle gespielt.

Es war die Stunde der Video-Anbieter (Zoom, GoToMeeting, Facetime, Houseparty) und kollaborativer Arbeitsplattformen (Slack, Microsoft Teams) — aber über soziale Netzwerke haben wir nicht gesprochen. Es sei denn, es ging um den Kampf gegen Fake News.

Wenn man ein wenig darüber nachdenkt, wären in der Theorie soziale Netzwerke prädestiniert dafür, den neuen Alltag ihrer Nutzer zu unterstützen. Vor der Coronapandemie feierten sie sich, die Nutzer digital näher zusammenzubringen. Jetzt während der Pandemie sind keine neuen Anwendungsfälle aufgefallen, nach denen die Menschen stärker greifen oder die eine signifikante neue Rolle in ihrem Alltag spielen.

Jetzt die Überraschung. Facebook macht auch einen auf Zoom.

Mark Zuckerberg und sein Management muss die gleiche Beobachtung gemacht haben. Hinter den Kulissen gab es eine neue Marschrichtung. Zuckerberg hat in den letzten Wochen den Fokus auf drei Bereiche konzentriert. An erster Stelle stehen Video-Konferenzen. Er bezeichnet sie als „remote presence“-Anwendungen:

The three big areas that I’m very focused on right now are basically the products that are helping people stay connected better. I’m very focused on remote presence: being able to feel like you’re with a person even when you can’t physically be there. And then the small business work and the acute health response.

Mark Zuckerberg in einem Video-Call (Zoom?) mit Casey Newton

Die ersten Ergebnisse hat Facebook jetzt angekündigt. Die neuen Funktionen werden Stück für Stück international ausgerollt:

- Bei WhatsApp können jetzt bis zu acht statt nur bis zu vier Personen an einen Video-Chat teilnehmen.

- Bei Facebook Live kann ein Broadcaster künftig auch eine weitere Person dazu schalten (Auch der Spenden-Knopf wird für Livestreams freigeschaltet).

- Instagram Livestreams sind künftig auf dem Desktop verfügbar und können sowohl bei IGTV als auch in den Stories gespeichert werden.

- Messenger Rooms: Bis zum 50 Teilnehmer können per Webcam beitreten. Die Admins können die Rooms öffentlich oder geschlossen halten. Zunächst ist das Produkt über Facebook und Messenger erreichbar. Perspektivisch soll es auch eine Anbindung zu Instagram Direct und WhatsApp geben.

Mein Eindruck: Unter dem Motto „remote presence“ sind spannendere Angebote möglich. Facebook will mit diesen Ankündigungen signalisieren, das Thema Video-Telefonie nicht ganz verschlafen zu haben. Auf mich wirkt es aber nach der Botschaft „Hey, wir sind auch noch da“.

Was sind eure Lese-, Hör- und Gucktipps? — Eure Sprachnachricht für „Was mit Medien“

Herr Pähler und ich möchten mit euch in dieser Woche in unserem kleinen Medienmagazin „Was mit Medien“ bei Deutschlandfunk Nova etwas anders über Medien reden. Über Medien, die es sich lohnt zu konsumieren.

Wir wollen mit euch gemeinsam das Beste aus den #SocialDistancing-Bemühungen machen und euch eine Stunde Medien-Empfehlungen bieten. Welche Serie soll auf eure Liste? Welche Musik hebt die Stimmung? Welcher Film lässt die Zeit verfliegen? Welches Buch oder welche Zeitschrift haben euch zuletzt richtig gut inspiriert? Welcher Podcast kann derzeit für euch nicht genug Episoden produzieren?

Wir möchten vor allem eure Tipps mit der ganzen Hörerschaft teilen. Schreibt sie uns doch hier in die Kommentare, per Mail oder noch besser —wir sind ja Audio— sprecht mit uns.

Schickt eine Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer meines Blogs. Es muss nicht lang sein: Wir freuen uns über ein kurzes „Was“ und „Warum es sich lohnt“. Die gesammelten Medientipps senden wir dann am Donnerstag in „Was mit Medien“ (20 Uhr, Deutschlandfunk Nova).

+49 15678 522260 – WhatsApp-Nummer von diesem Blog

Hinterher stellen wir euch noch aus allen gesendeten Tipps eine übersichtliche Liste zusammen. Dann haben wir zusammen für eine kleine Erleichterung für die anstehenden Tage gesorgt und halten es mit den Worten von Zeit-Magazin-Chefredakteur Christoph Amend:

Was hat dich in diesem Jahr im Netz begeistert?

Greta Thunberg und die Deutsche Bahn. Keine Sorge, über die Bahnfahrt werde ich jetzt nicht auch noch Zeilen verlieren. Wir konnten die letzten Tage aber mal wieder ein ermüdendes Phänomen beobachten: Statt über die wichtigen Dinge zu reden (in dem Fall: Ergebnisse des Weltklimagipfels), übernimmt eine Nebensächlichkeit (in dem Fall: Zug von Greta Thunberg war voll) nicht nur sämtliche Diskussionen in sozialen Netzwerken, sondern auch die Medien. Am Ende sind alle genervt. Wirklich alle.

Das ist nicht das einzige Phänomen, was mir in letzter Zeit die Freude am Netz raubt. Twitter und andere Netzwerke sind zu Diskussions-Maschinen geworden, auf denen in Wirklichkeit nicht miteinander diskutiert wird. Jeder möchte nur seine Meinung durchdrücken. Eine Netz-Müdigkeit bei Mitlesern zu beobachten, und ihnen nicht zu verübeln.

Eine komplette Abstinenz ist für einige die Antwort — aber gibt man dann nicht auch die vielen Vorteile des Netzes auf? Das käme für mich nicht in Frage. Ich glaube: Wer sich beim eigenen Netz-Konsum treiben lässt, wird irgendwann von den nervenden Phänomenen überrollt. Wer sich aktiv um seinen Netz-Konsum kümmert, kann dem vorbeugen.

Also was tun? Ich klaue mir etwas von einem guten Community-Management. Gute Community-Manager*innen beschäftigen sich nicht nur mit ihren Problemfällen, sondern auch mit denen, die Gutes in die Community bringen. So wird Positives bestärkt und das gibt ein klares Signal in die Community. Dieses Prinzip will ich jetzt auch auf meinen persönlichen Netz-Konsum anwenden.

Nehmen wir einmal Twitter. In Workshop wird Twitter als wertvolles Tool zur Kommunikation vorgestellt. Oder auch, dass es dort Inspiration gibt und man viel früher auf Nachrichten stößt. Sieht so Ende 2019 deine Twitter-Realität aus? In den meisten Timelines vermutlich nicht. Es gibt nicht wenige laute Stimmen, die in Wirklichkeit immer das gleiche twittern, immer über die gleichen Dinge meckern und bei denen man die Tweets eigentlich schon vorschreiben kann.

In den letzten Monaten habe ich möglichst vielen Personen auf Twitter gefolgt (18.100 um genau zu sein), um möglichst viele unterschiedliche Stimmen sichtbar zu machen. Das hat aber für mich nicht funktioniert. Ich werde mich von sehr vielen Followern trennen und sogar noch weniger Personen folgen, als vor dem Experiment. Die entscheidende Frage wird sein: Inspiriert, unterhält oder lerne ich bei diesem Account etwas.

Zum aktiven Gestalten des eigenen Netz-Konsums gehört für mich auch, von Zeit zu Zeit zu reflektieren, was mich im Netz begeistert hat. Die Frage möchte ich an dich weiterleiten: Welcher Youtube-Kanal, welches Blog, welcher Twitter-, Tiktok- oder Instagram-Account hat dich begeistert? Weil die Macher*innen ungewöhnliche Dinge machen, oder sich um ein Thema besonders intensiv oder konstruktiv kümmern? Dann schlag doch diese Projekte für eine Nominierung bei den Goldenen Bloggern vor.

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder den positiven Seiten des Netzes eine Bühne bieten. Es gibt nicht wenige Menschen, die dafür sorgen – egal ob aus Spaß, mit viel Idealismus oder mit großem Zeiteinsatz. Bis zum 12. Januar könnt ihr eure Vorschläge in knapp 20 Kategorien abgeben. Wir suchen die besten Blogs, Podcasts, Instagram-, Tiktok- und Twitter-Accounts. Am 09. März 2020 gibt es dann die Preisverleihung in Berlin. Es macht jedes Jahr große Freude, wenn man denen ein ganz bisschen was zurückgeben kann, die für die guten Seiten im Netz sorgen. Was hat dich in diesem Jahr im Netz begeistert? Ich würde mich freuen, wenn du es uns verrätst.

Dieser Text erschien zuerst in meiner wöchentlichen Mail. Lust auf Inspiration in deiner Inbox? Dann melde dich für meinen wöchentlichen Newsletter an.

Schreibe einen Kommentar